テキスト版:柳瀬博一氏 – 未来への贈り物 ~Present to the Future~ vol.35

第35回オンライン・トークライブ「未来への贈り物 ~Present to the Future~」

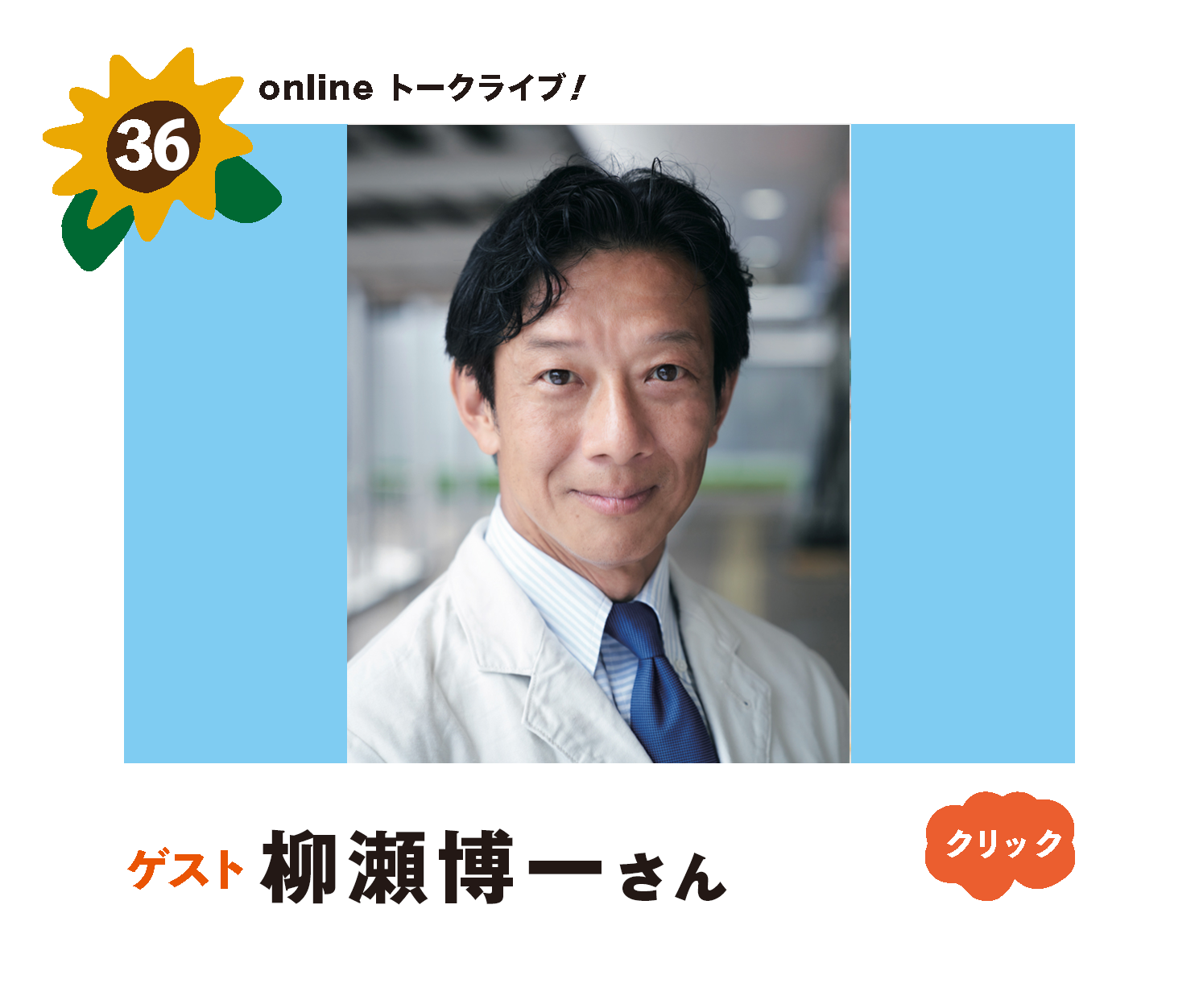

出演:柳瀬博一(やなせ・ひろいち)氏(東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授)

司会:関 智(編集者、プロデューサー)

ホスト:ブルース・オズボーン(写真家)、佳子佳子(親子の日普及推進委員会)

主催:親子の日普及推進委員会

配信日時:2025年6月29日(日)13:00~(LIVE配信)

第35回目のオンライン・トークライブのゲストは、柳瀬博一さんです。

本記事では、動画のハイライトをご紹介します。

<動画はこちら>

出演:

柳瀬 博一(東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授)

1964年生まれ。慶應義塾大学卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP)入社、多くのヒット書籍を手掛ける。2018年より東京工業大学(現・東京科学大学)リベラルアーツ研究教育院教授としてメディア論を担当。著書に『国道16号線』『親父の納棺』『カワセミ都市トーキョー』『アンパンマンと日本人』などがある。『国道16号線』は手島精一記念研究賞を受賞した。また、神奈川県三浦半島の自然保護活動に約30年携わるなど、環境保全にも積極的に関わる。その他、TBSラジオや渋谷のラジオでパーソナリティーを務めている。

関 智(編集者、プロデューサー)

「POPEYE」「BRUTUS」「宝島」など、カルチャー雑誌の企画・編集に参加。現在は、日本工学院などの非常勤講師、刺激スイッチ研究所所長も務める。「親子の日」公式サイトの「せきさとるのムービー親子丼」を担当。

ブルース・オズボーン(写真家「親子の日」オリジネーター)

1982年から親子をテーマに写真撮影を開始。2003年より7月の第4日曜日を「親子の日」と提唱。「親子の日」などの写真を通じての社会活動が認められ東久邇宮文化褒賞を受賞。作家として「未来への贈り物〜Present to the Future〜」というメッセージの発信を続けている。

井上佳子(親子の日代表 プロデューサー、株式会社オゾン代表取締役)

ブルース・オズボーンの仕事とプライベートのパートナーとして数多くの展覧会やイベントをプロデュース。

柳瀬博一さんをご紹介

関:こんにちは。第35回「親子の日オンライントーク」は、東京科学大学教授の柳瀬さんをお招きしました。

柳瀬:よろしくお願いします。

関:自己紹介してもらえますか。

柳瀬:東京科学大学教養課程で、メディア論を教えています。僕は学者ではなく、2018年まで30年間、日経BP社で記者や書籍の編集、オンライン電子版のプロデューサー等々をやっていた人間ですが、ご縁があって7年前から大学に奉職することになっております。

国道16号線と日本のカルチャー

動画 9分46秒「国道16号線」

関:数々のヒット作を手掛けておられて。「国道16号線」は面白かったです。

柳瀬:国道16号線は東京の4都県を通る環状道路で、326kmあるんです。90年代前半から急速に日本でもロードサイドにお店ができて、経済がそちらに移る瞬間があって。その頃の変化を経済誌の記者として取材していたんです。

関:そこにユーミンとかサザン、現代カルチャーが入り込んで、えらいことになっていますね。

柳瀬:音楽で16号線の歌を歌っているのは、ユーミンから始まってオフコース、今ならクレイジーケンバンドの横山剣さんですね。

関:16号線は福生とか、大人の世界みたいな感じがありましたね。

柳瀬:アメリカン・カルチャーですよね。日本で最初に洋楽とか、洋画や外車のマーケット、輸入家具のマーケットなどが広がったのは16号線エリアだったんです。ピザ店もそうですね、「ニコラス」とか。

アンパンマンは、日本人の共通言語

動画 7分40秒「アンパンマンと日本人」

ブルース:僕もアンパンマン大好きだけど、子どもと一緒に見てました?

柳瀬:僕が「アンパンマンと日本人」を書いたきっかけの一つは、娘が0歳半でアンパンマンにハマったことでした。病院で注射を打たれた時に、丸いパッチに手書きでアンパンマンの顔が書いてあったんです。それから幼稚園に入園するまでの3年ほど、もう完璧にアンパンマン漬けなんです。なんて力があるんだと。で、周囲で聞いたら、みんなそうだったんですね。

関:世界6位のキャラクターで、7兆円の巨大ビジネスです。

柳瀬:日本で生まれた赤ちゃんは、何かしらの形でアンパンマンの消費者じゃない子はほぼいないです。東京科学大の学生にアンケートを採ったら、9割がそうでした。ほぼ全員ですよね。

佳子:アンパンマンは、みんなでお話しできますね。共通の話題として。

関:なるほど。共通言語でもあると。

身近な体験から発想を広げる

動画 13分00秒「親父の納棺」

関:それから、印象深い「親父の納棺」。送りびとになるっていう。

柳瀬:2021年に父が87で亡くなったんですが、コロナ禍で通常の葬式ができなかったんです。それで、実家でお通夜をやりました。納棺師の方が洋服に着替えさせるんですが、「お手伝いされます?」と言われて。フルで手伝いました。

関:全て身近なところから発展して、新しい体験を読者に共有するところが共通の魅力だなと思ったんです。

柳瀬:大所高所で物が考えられないので、直接自分が経験して、見た物、触った物から妄想を広げていくタイプなんですよ。

柳瀬流「レイヤー思考」とは

関:多くの人はそこから発展させられないんですよ。発展する秘訣(ひけつ)って何ですか。

柳瀬:僕はレイヤー思考って名付けてるんですけど。物事はレイヤー、階層構造が必ずあるんです。前提条件と言い換えてもいいです。例えば地形は一番下にある。この地形が織りなすカルチャー、食べ物。地形に準じた形で生態系、生き物のレイヤーが出てきます。

日本はだいたい、雨がうがった、河川流域の谷の形。大きい谷だと利根川流域になるし、小さいと葉山の森戸川流域ぐらい。その上に人間が暮らし始めて、文明がそれぞれの場所で発達していく。

そうすると、例えば一番上のファッションとか音楽から入っても、このクレイジーケンバンドの歌いいな「トンネル越えると三笠公園」っていう歌を聞いた時に、三浦は典型的なリアス式海岸で、平野がほとんどなく、3kmに7つもトンネルがある。確か日本の市町村の中で、面積あたりで一番トンネルが多いのが横須賀なんですよ。

その場所で何が発達しているかというと、目の前に三笠公園がある。これ元々日本軍が最初に海軍を作った所で、米軍が接収した。いきなり深い谷があって、しゅんせつしなくても巨大な戦艦が乗せられる。日本の近代と戦後のアメリカ占領はこの地形でできていると分かってくると、下部構造の地形が横須賀のカルチャーや歴史を規定していることが見えてきます。

関:アースダイバー的思考ですね。

柳瀬:どのレイヤーから入ってもいいんですよ。表層の音楽とかファッションから入ってもいいし、真ん中あたりの軍事で入ってもいいし。

ファッションではシルク由来のスカジャンがありますよね。元々スカジャンって、生糸の織物技術が横須賀に入ってきた時代とつながります。その結果、スーベニアとして米軍の兵士たちに売れるようになったから、生糸織物のカルチャーがそこにある。文化とレイヤーの話で言うと、下部構造の米軍基地の話と、さらに下の地形の話がセットになる。こういう見立てをすぐにしてしまうのが僕の特徴です。

関:日本の狭い地形だから、上にレイヤーが乗っていくってありますよね。アメリカの西部みたいな所だと全くレイヤーが乗らないじゃないですか。

柳瀬:レイヤーが大きいと、逆に人口の領域が広くなります。計画的に都市を造ることができると思うんですけど。日本の場合は地形がすごく急峻(きゅうしゅん)で複雑で、かつ厳しいので、地形というレイヤーに準じた形でしか、経済とか町ってできないんですよね。なので、下部構造の地形とか、地震や津波があるとかという事が強固に働く特徴があると思います。

御蔵島とイルカとの体験

動画 33分35秒「御蔵島」

関:話がいろいろ変わってしまいましたが、先ほどのイルカと一緒に泳いでいるお子さんの写真について、解説していただいてよろしいでしょうか?

柳瀬:御蔵島、伊豆諸島の三宅島と八丈島の間にある小さい島です。ほぼ全部崖で、崖に張り付くように250人が暮らしている。島の90%は原生林です。ここ、実は世界唯一の地つきのイルカが100頭以上暮らしてるんです。

動画 34分16秒「イルカ」

三十数年前から、ほぼ毎年御蔵島に行っています。娘が四つの時に初めて連れて行きました。実はこれ、深さ20mぐらいあります。その下にイルカが泳いでいて、透けて見えます。ここでしか体験できないことがいっぱいあるんです。例えばコンビニエンスストアはありません。イルカと泳いだら、後は山登りと昼寝するぐらいしかやる事がない。素晴らしいと思います。

動画 43分28秒「東京の島」

関:どういうアクセスですか。

柳瀬:東京の竹芝桟橋から東海汽船の大型船が毎日就航していて、三宅島、御蔵島、八丈島を巡回して24時間で1周するクルーズです。

ブルース:全部東京ね。

関:穴場ですよね。

今後の活動について

関:今後のご活動について、教えてもらえますか。

柳瀬:二つほど次の本の準備を進めていて、一つは自分が大学で教えているメディア論をまとめようと思ってます。もう一つは、まちづくりの本です。高校生向けに書こうと思って、取材を進めているんです。今のまちづくりは、人が暮らす上で絶対に欠かせない、レイヤーの話を一切抜きにして語っているんですね。

次の世代の子たちが、どうやったら町を造るか。人口も減るしというところを、今まとめています。

ポイントは二つあって、一つは交通です。葉山が典型的ですが、鉄道がないですよね。

佳子:バスか歩くか車、自転車ですね。

柳瀬:ここでポイントは、老人が増えてくると公共交通機関も難しくて、ますます自動車しかないんです。東京23区、京都大阪の中心街を除くと、日本は30年間、自動車社会なんですが、日本の政治、メディア、学識経験者が東京23区の中心にいるので、日本が自動車社会だということを知らないんです。

だから、車が多すぎるからウォーカブルタウンを造りたいと言うけれど、そこまでどうやって行くかという話が必ず抜けるんですよ。

生き物と水の重要性

街を造る下部構造は、100%交通です。アメリカだったら西部劇の世界ですね。馬車が停まれる場所です。馬に一番必要なのは水です。だから、町は100%水がないと無理です。これが二つ目のポイント。

水がある場所は限られているから、必然的に場所が集約されます。ヨーロッパやアメリカは水が少ないですから、町が集約されやすいです。ヨーロッパに行くと今でも、コンパクトシティ型に町が集約されている。日本は谷の源流に必ず水があるので、点在しやすいということがあります。

交通と水の問題から、次の時代のまちづくりをしようというのが今考えていることで、これを高校生や中学生に向けて語る本を進めています。

関:大きい話ですね。

親子の日イベントの告知

動画 54分42秒「写真コンテスト」

関:ところで佳子さん、告知をお願いします。

佳子:親子の日が、7月27日なんです。その日に向けて写真コンテストとエッセイコンテストを8月31日まで応募しているので、皆さん素敵な写真を撮って、ぜひ送ってください。その他に、7月3日からヒルトンホテルのヒルトピアで、写真協会主催の展覧会に作家として参加します。その他にも、箱根で展覧会など、いろいろな展覧会があります。ホームページに細かいことは掲載していますので、近くの方はぜひ見に来てください。

関:今年の「親子の日」はどんなイベントがあるんでしょうか。

佳子:少し外に出て撮影を始めようと思いまして、今年は地元葉山で親子の撮影会をしたいと思っています。それも応募方法をネットにアップしますので、来ていただければと思います。

柳瀬博一の~Present to the Future~

動画 57分46秒「メッセージボード」

関:ありがとうございます。恒例のPresent to the Futureというメッセージをいただきたいですけれども。

柳瀬:はい。「生きものと水」です。僕は都心に住んでいるんですが、近所に川が1本あると、生き物が結構いるんですよ。東京には湧水が700もあるんですが、その湧水の周囲を占めているのは、だいたい公園なんです。こういう自然を昔の人が残してくれている。

山手線の内側でも、カブトムシもオニヤンマもいるんです。都心だからといって自然がないわけじゃなくて、探してみると生き物が暮らしていて、水辺がある。都心でも、自分のライフの中に他の生き物のライフを見つけることはできると思うんです。水辺を見つけて生き物を探すのは、僕はすごくいいと思います。

関:まさに、夏休みの自由研究にうってつけですね。

動画 1時間0分12秒「洗足池」

柳瀬:大学の近所の洗足池です。洗足池はオオタカもいますし、小さいタカのツミもいます。

関:写真を撮っている人が多いですよね。

柳瀬:カワセミおじさんたちも、いっぱいいます。

佳子:都会も、コンクリートの間から草花が出ていたりとか。野生の生物って強いから、ちょっと人間が心配りしてあげると、また一緒に住める場所になりますよね。

柳瀬:なります。

関:いろんな生き物に目を配っていくことですね。それと水。貴重なお話をありがとうございました。

柳瀬:楽しかったです。

関:では皆さん、また次回見てください。さようなら。