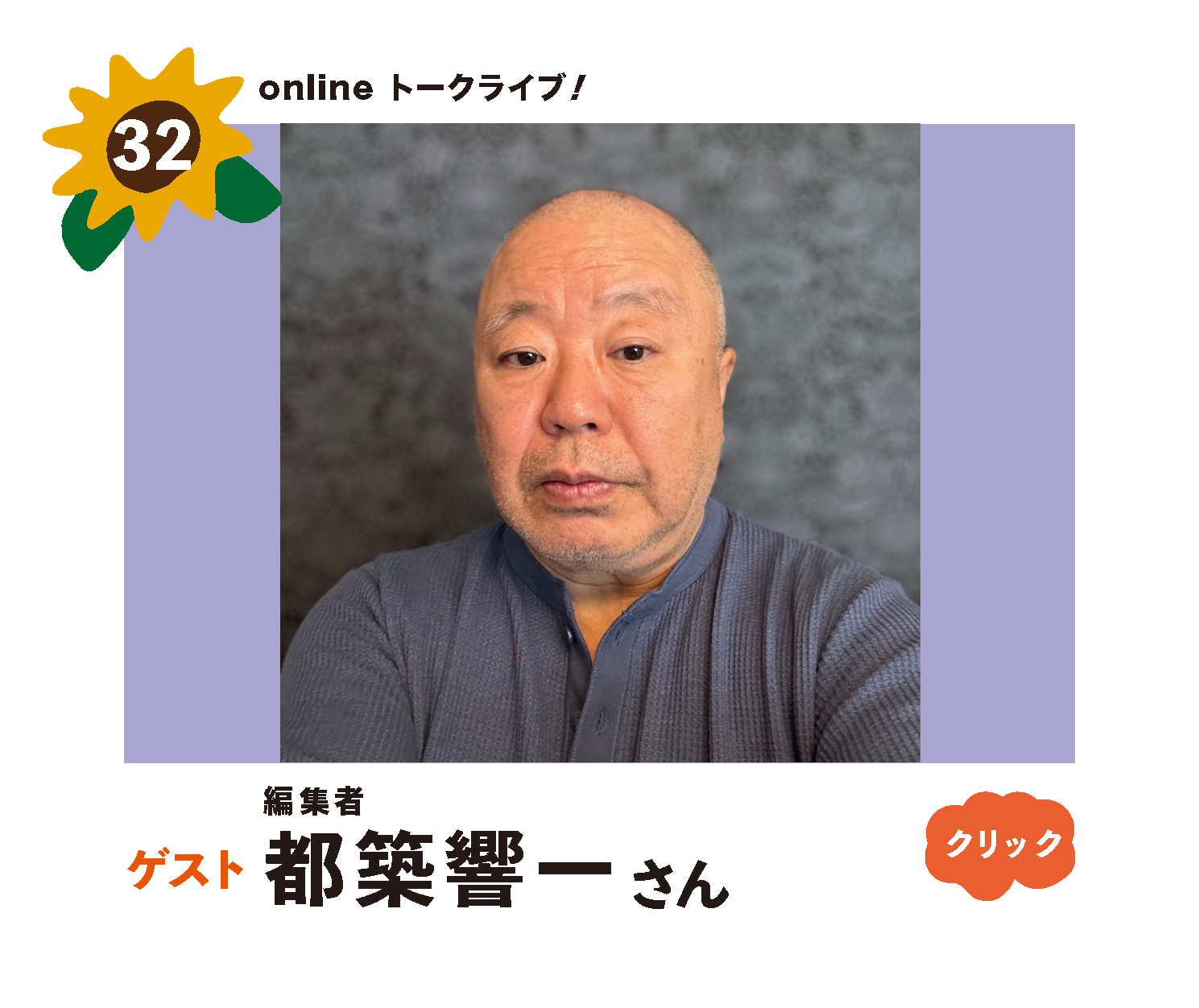

テキスト版:都築 響一氏 – 未来への贈り物 ~Present to the Future~ vol.32

第32回オンライン・トークライブ「未来への贈り物 ~Present to the Future~」

出演:都築 響一氏(作家、編集者、写真家)

司会:関 智(編集者、プロデューサー)

ホスト:ブルース・オズボーン(写真家)、佳子佳子(親子の日普及推進委員会)

主催:親子の日普及推進委員会

配信日時:2025年3月23日(日)13:00~(LIVE配信)

第32回目のオンライン・トークライブのゲストは、都築 響一さんです。

*本記事では、動画のハイライトをご紹介します。

<動画はこちら>

出演:

都築 響一(作家、編集者、写真家)

雑誌「POPEYE」「BRUTUS」の編集を経て、全102巻の現代美術全集『アート・ランダム』(京都書院)を刊行。93年『TOKYO STYLE』刊行(京都書院、のちちくま文庫)。96年刊行の『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』(アスペクト、のちちくま文庫)で、第23回木村伊兵衛賞を受賞。その他『賃貸宇宙UNIVERSE for RENT』(ちくま文庫)など著書多数。2012年より有料メールマガジン『ROADSIDERS’ weekly』を毎週水曜日に配信中。

関 智(編集者、プロデューサー)

「POPEYE」「BRUTUS」「宝島」など、カルチャー雑誌の企画・編集に参加。現在は、日本工学院などの非常勤講師、刺激スイッチ研究所所長も務める。「親子の日」公式サイトの「せきさとるのムービー親子丼」を担当。

ブルース・オズボーン(写真家「親子の日」オリジネーター)

1982年から親子をテーマに写真撮影を開始。2003年より7月の第4日曜日を「親子の日」と提唱。「親子の日」などの写真を通じての社会活動が認められ東久邇宮文化褒賞を受賞。作家として「未来への贈り物〜Present to the Future〜」というメッセージの発信を続けている。

井上佳子(親子の日代表 プロデューサー、株式会社オゾン代表取締役)

ブルース・オズボーンの仕事とプライベートのパートナーとして数多くの展覧会やイベントをプロデュース。

関:こんにちは、第32回のオンライントークです。今日はゲストに都築響一さんをお迎えしました。都築さんは独自の視点でアートと風俗を切り取る編集者で、去年は代表作の一つである「TOKYO STYLE」が復刊されました。

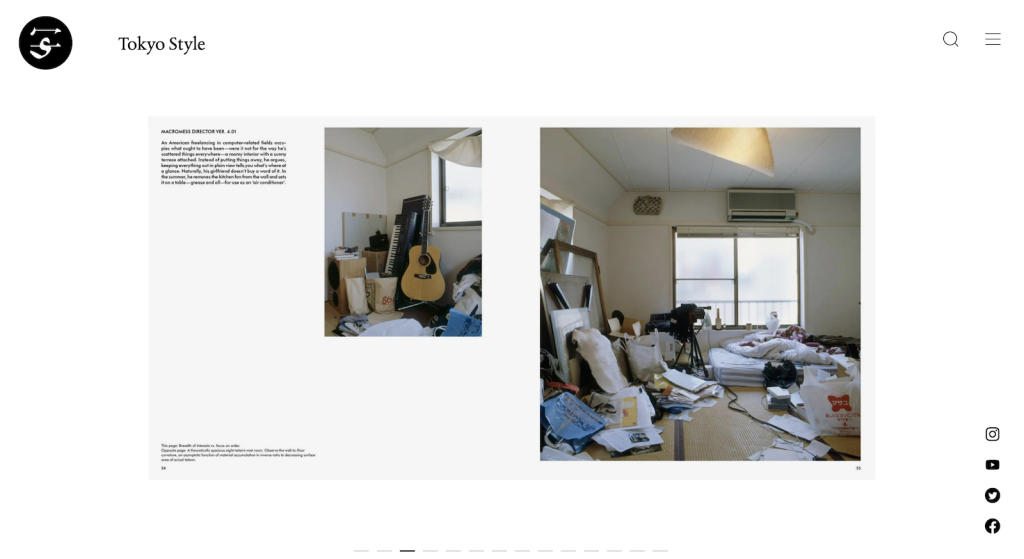

都築:こんにちは。「TOKYO STYLE」はオリジナルが1993年に出たハードカバーの本で、30年ぶりにバルセロナの出版社から復刊したいと。突然言われて驚きましたね。もちろん、ありがたく出してもらいました。

「TOKYO STYLE」30年ぶりの復刊

関:改めて見ると、30年間それほど変わっていない感じがします。

都築:そうですね。今はバブルの頃を知らない人も多いと思いますが、皆がお金持ちになったわけではなかったんです。家賃3万円の狭い部屋で楽しく暮らしていた人たちの暮らしぶりが、今の時代にアピールしたのかなと思います。

関:住人の趣味が出ているのが面白いですよね。

都築:狭い部屋はプライバシーがそのまま出るんです。お金持ちはプライバシーを隠せるんですよ。大きなウォークインクローゼットがあったら、何を着ているか分からないじゃないですか。でも、三畳一間では住人の全てが分かってしまう。

関:1963年、1993年、2024年を比べると、63年と93年とはだいぶ違うけれど、93年と2024年はそれほど変わらない感じがします。

都築:大差ないですね。変わった点は、世界の大都市で家賃がすごく高くなっていることです。東京も、若い人がめちゃくちゃ働かないと暮らしていけない。そういう時代だから当時の能天気な感じ、適当に働いて、部屋は狭くても友達は大勢いるみたいな暮らしが羨ましい気がします。

見えないマジョリティーに目を向ける

関:都築さんは「独居老人スタイル」(筑摩書房)という本も出していますね。

都築:独居老人は寂しい哀れな存在として語られていますが、ハッピーな人も大勢いるんですよ。「一括りにするのはやめてくれ」という思いで本を作りました。

僕のやっている事は全部同じで「誰も見ないけれど、一番多い事」を取り上げています。

例えば建築デザイン雑誌がたくさん出版されていますが、本に出てくるようなかっこいい部屋に住んでる人はそんなにいない。あるいは、東京に住んでいる人は日本人の一割しかいないのに、メディアには東京の話ばかり出てくる。メディアに出ている人たちは、メジャーでもマジョリティーではないんです。

アマチュアの写真家たち

都築:2024年に「Outsider Photography in Japan ゆびさきのこい」(ケンエレブックス)という本を出したんです。取材で知り合った13人の作品を載せた写真集ですが、プロの写真家は一人も入っていません。

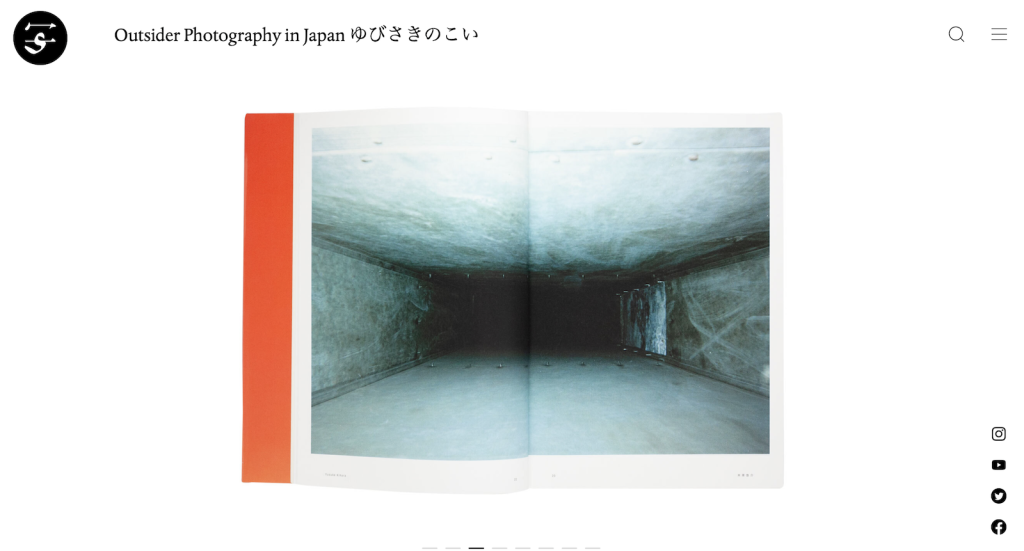

都築:世の中には、作品として撮られた物ではないけれど、すごく面白い写真があります。例えばこれはビルの空気を入れ替えるダクトの写真で、掃除をする人が撮っています。夜中に掃除をして、終わったら報告用の写真を撮るんですが、ホコリや熱や湿気がすごいのでデジカメはすぐに壊れてしまう。だからレンズ付きフィルムで撮るそうです。そうすると、すごく綺麗にパースがかかって(遠近感が出て)面白く見えるので入れています。

自分のために写真を撮る人のほうがプロの写真家より多いのに、その人たちは写真雑誌で取り上げられない。これも「マジョリティーはこっちだ」という主張の一つです。

ブルース夫妻との出会い

関:ブルースたちと出会ったきっかけは?

都築:20代の頃、もう40年以上前です。「POPEYE」の取材で知り合いました。ブルースは浅草に住んでいて。

関:ブルースの、日本での雑誌デビューは都築さんの仕事ですか。

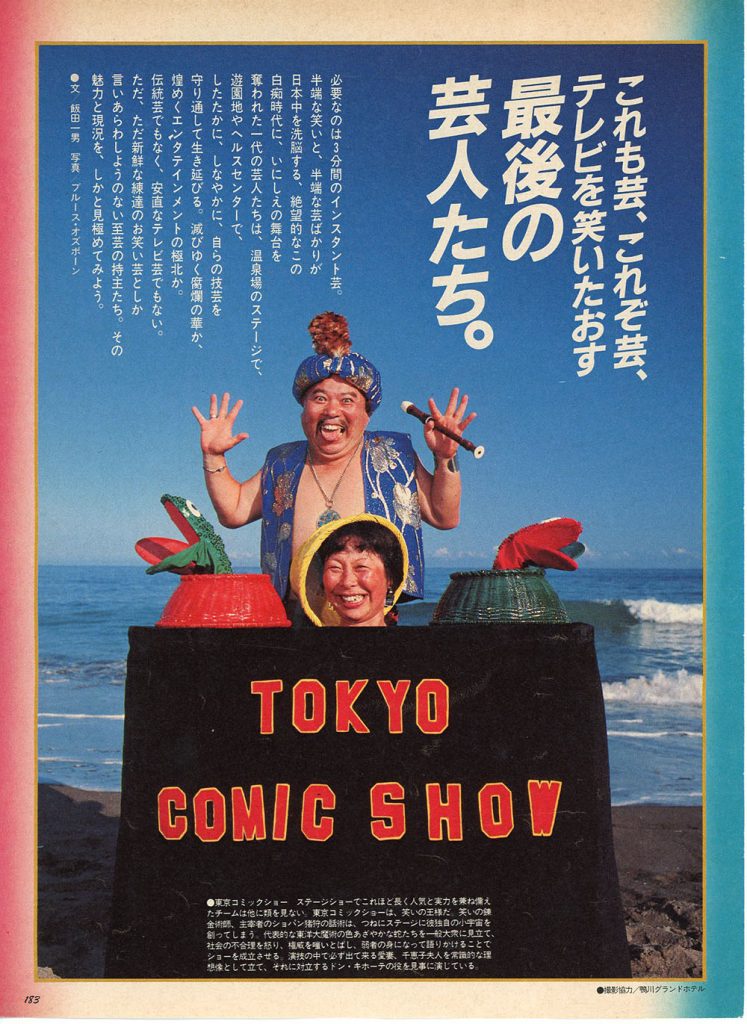

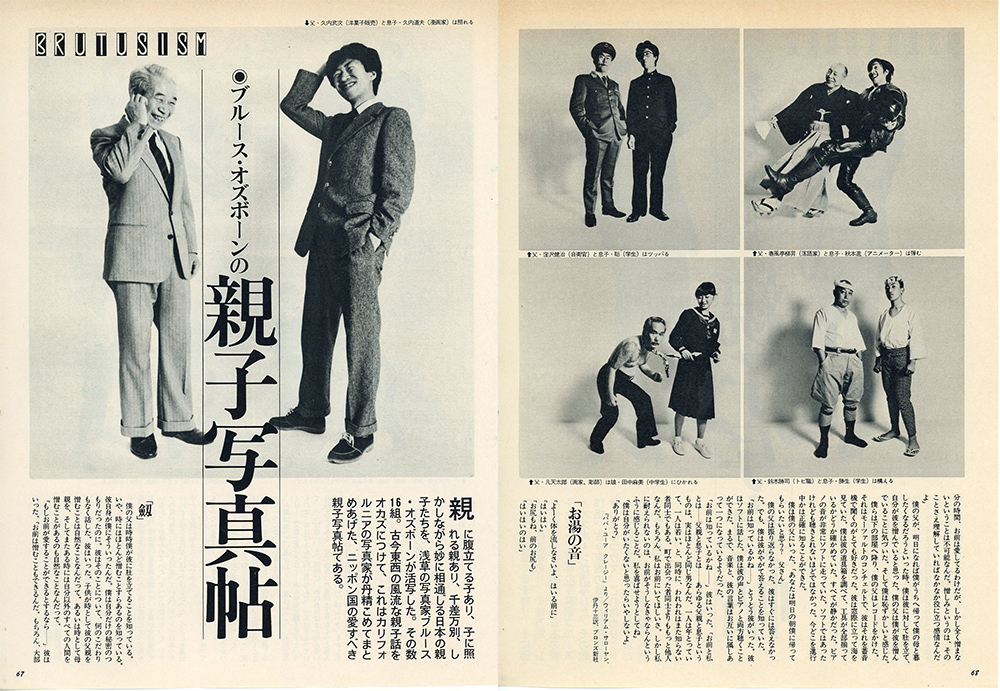

都築:これですね。

佳子:浅草でいろいろな芸人さんたちと知り合いになって、その芸人さんを都築さんが取材しに来てくれました。

都築:ほとんどテレビに出ないような芸人を中心にネットワークを築いていて、驚きましたね。

都築氏の親子写真 嫌々ながら撮影も貴重な一枚

関:そして親子写真です。

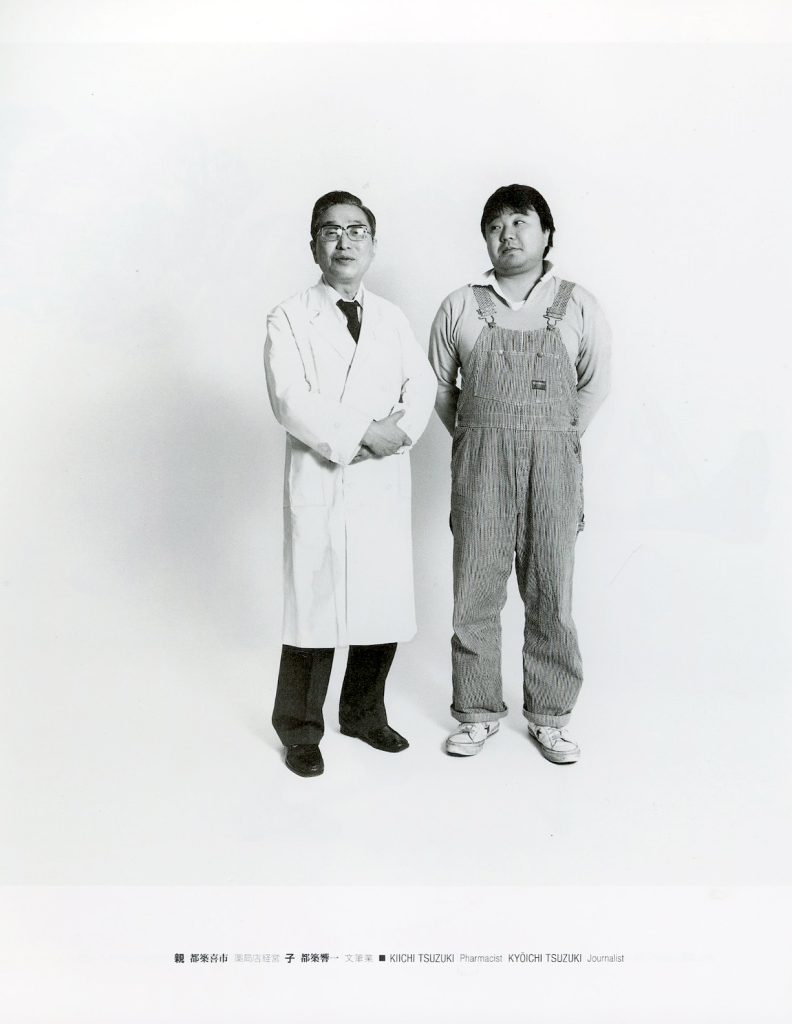

都築:僕は嫌だったんですよ。ブルースに言われて、やむを得ず行きました。うちの親は薬剤師で。仲が悪いわけではないけれど、付き合いは全くなかった。撮影がなかったら、親子の写真は一生残らなかったですね。

関:お父さんは喜んだのでは?

都築:喜んでも「うれしいぜ」みたいなことを言う人でもなかったので。淡々とやって、淡々と別れた感じでした。

様々な親子関係

都築:これだけたくさん親子を撮っていたら、親密な親子もいれば、冷たい雰囲気で撮影が終わった親子もいたんじゃないですか?

佳子:いましたよ。右下の写真、とび職の親子は「何で2人で撮らなくちゃいけないんだ」みたいな雰囲気でした。先日、息子さんが展覧会に来て、お父さんと撮った写真はこれしかないと言っていましたね。

都築:うちも、そうです。

使い勝手の良い、デジタルの可能性

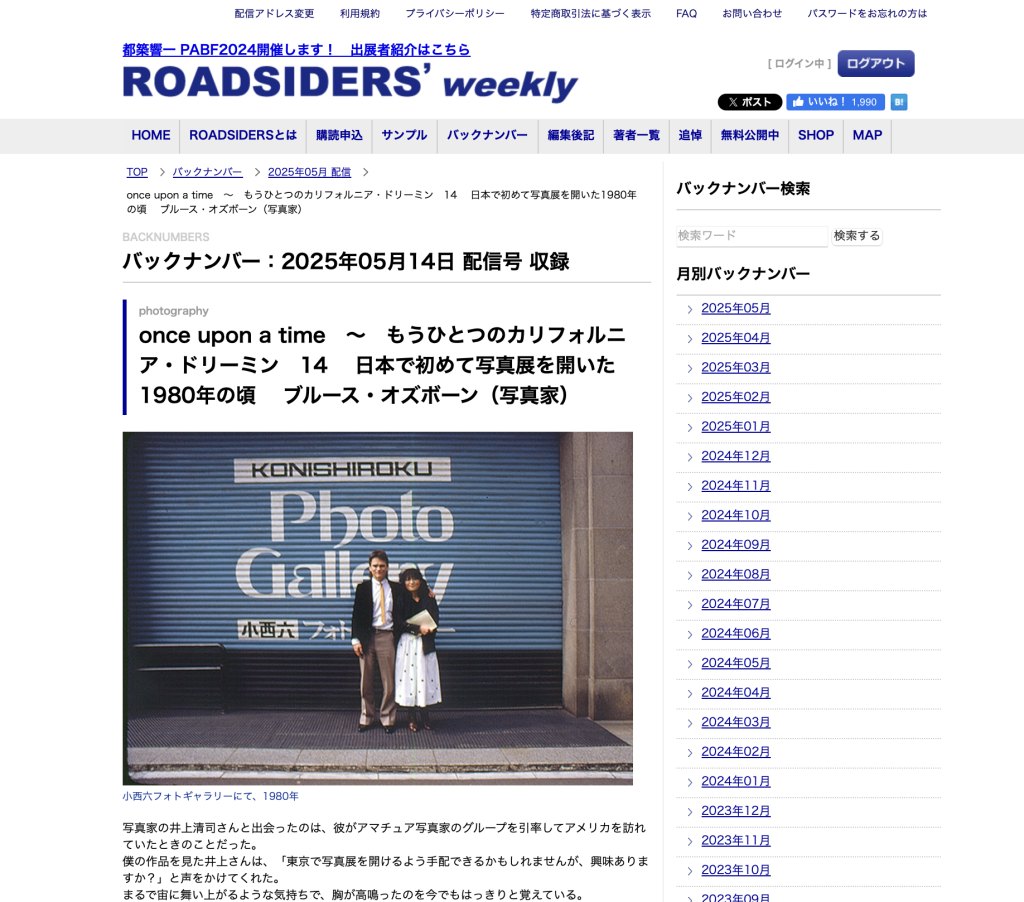

関:ブルースたちは、今も都築さんのメディアで活躍しているそうですね。

都築:2012年から「ROADSIDERS’ weekly」というメールマガジンを毎週出すようになって、ブルースのカリフォルニア時代から今に至る一代記を連載してもらっています。

「POPEYE」の時代からずっと雑誌の編集者として生きてきたけれども、年々雑誌の元気がなくなってきたと感じているんです。出したいものがもう出せない。デジタルで何かできないかと思って、いろいろな方法を探しました。

「ROADSIDERS’ weekly」はメールマガジンですが、一つの記事で写真を100点でも入れられるし、文章も3万字や4万字掲載できます。やりたいだけ全部入れて、ボリュームで圧倒する。僕は電子メディアで、こういうことをやりたかったんです。

関:都築さんは雑誌の申し子的なイメージあるけれど、ネットの発展が非常に良かったわけですね。

誰もが、むき出しのクリエイティビティを発揮できる

都築:ネットが整備されたこと、カメラがデジタルになったことが、僕には救いでした。「TOKYO STYLE」の頃はフィルムカメラの時代で、大判で1枚撮るのに2,000円ぐらいかかりました。

当時は全部自然光で撮影していて、露出時間が30秒から1分。窓からは自然光、天井には蛍光灯、机の上に白熱電球と光源が多く、フィルムカメラでは調整ができません。現像するまでどう写っているかも分からないし。でも、デジカメだったらPhotoshopなどが全てやってくれる。

デジカメの大きなメリットは、お金の力が作品に影響しないことです。高価な機材や経験の長さがメリットにならない。ブルースや僕の時代は、まず先輩のカメラマンに教わったり、写真学校に行ったりして覚えていくプロセスがあった。

いい悪いではなく、今は何年間もアシスタントで修行する必要がなくなって、自分のセンスやエネルギーだけで最初から勝負できるようになりました。それを可能にしたのが今のテクノロジーだと思います。

関:クリエイティブがむき出しで表現できるわけですね。

シャッターを切らない写真家

都築:面白い写真を撮っている人がいるんです。対人恐怖症で普段は外に出られないけれど、カメラのファインダーをのぞいている時だけはちょっと出られる。それで、デジカメのズームを超望遠にして、道行く人を4Kの動画で撮影し、そこからいいところを切り取って静止画にするんですよ。ガムをかんで口からよだれが一筋垂れたところとか、イヤホンのケーブルが絡まったのをほぐそうとしている様子とか。それをInstagramで発表していたら、中国の人が見つけて写真集を出したいと僕に言ってきました。

つまりこの写真家は、カメラは持っていてもシャッターは一度も切ったことがない。それがいきなり外国の人に認められる。今、そんな事が起きています。

ハッシュタグが世界を変えた

関:今は写真をInstagramにアップする人も多いですね。

都築:Instagramは月間のアクティブユーザーは*約20億人だそうです。ハッシュタグができて、世界が巨大なネットミュージアムになりました。例えば「#親子の日」で検索すれば、何万枚もの親子の写真が瞬時にネット上で見られます。写真美術館や雑誌などは、SNSに全く追いついていないですね。

*2022年第4四半期:https://about.fb.com/ja/news/2023/02/2022_fourth_quarter_result/

「捨てられないTシャツ」の広がり

都築:少し前に「捨てられないTシャツ」という本を出したんです。もう着ないけれど、どうしても捨てられないTシャツが皆、1枚ぐらいあるだろう。そういうTシャツの話を聞かせてもらおうというアイデアでした。僕はTシャツの写真を撮っただけで、文章は持ち主に全部書いてもらう。50人ぐらい集めて本を作りました。

そうしたら「見せたいTシャツがある」と反響がたくさん来て。それでInstagramで「#捨てられないTシャツ」というハッシュタグを作って投稿してもらうようにしたら、100枚以上出てきました。

本や記事がきっかけで、どんどん広がっていくことが楽しくて。僕にとっての本は、もはや完成形ではないです。これも、デジタルでないと無理ですよね。

アイデアはそんなに大切じゃない

ブルース:今は皆が自分のメディアになって、アイデアがすごく大事になっている。今のTシャツの話もすごく面白い。こういうストレートフォワードでシンプルなアイデアがどこから出るのか、響一に聞いてみたい。

都築:アイデアはそんなに大切じゃないんです。Tシャツも話も、同じようなアイデアを持っている人は大勢いると思う。僕との違いがあるとすれば、エネルギーですよね。アイデアは面白くても、Tシャツを50枚集められるか。ボリュームの勝負、アイデアの先にある努力の勝負ですよね。好奇心の強さの勝負。技術的な差がない以上、アマチュアとプロを隔てるものはそれしかないと思う。

関:これからやる人たちは、膨大なエネルギーを持って立ち向かってほしいですね。

都築:他の楽しみを捨ててでも、やっていけるかどうか。気合ですよ。

佳子:今度ロンドンでやるブルースの展覧会では、ビーチで拾った物を集めていくうちにできてきた作品を展示しています。共通するものを感じますね。

コンセプトは後からついてくる

都築:美術大学などでは、まずコンセプトを作れと教えるんです。でも僕は、面白いからやる、やっていくうちに何かが見えてくるというほうが自然だと思います。コンセプトを作るとそれに合わせた事をやろうとしてしまうから、絶対に作らないです。

ブルース:僕も最初はコンセプトがない状態で始める。面白いと思って撮影して、意味は後からついてくる感じ。

関:逆広告代理店みたいな感じですね。

都築:マーケットリサーチはしないですね。最初に企画書を書かない、編集会議をやらない。

ブルース:すごくパンクな考え方。普通は編集の意図を考えてから始まるけれど、逆に壊していく。

佳子:好奇心って広がるものだから、それを頼りに動いていたら何とかなるのかも。

都築:最初にコンセプトを作ってしまうと、好奇心の幅を狭めてしまうからね。

都築響一の 未来への贈り物 ~Present to the Future~

関:ここで都築さんの「Present to the Future」をお聞きしたいです。

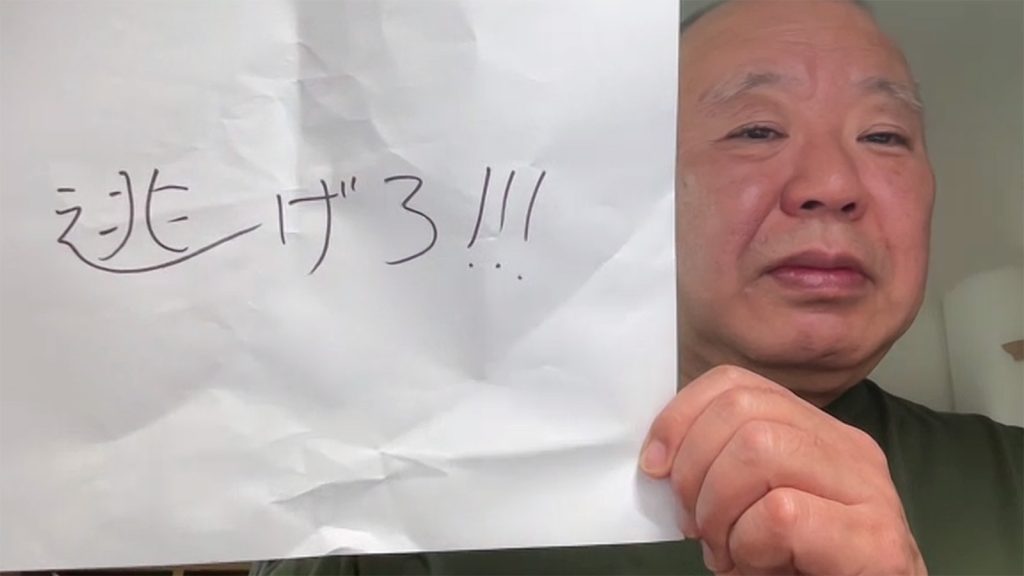

都築:はい、これです。「逃げろ!!!」。今はちょっと変わった事をやるとSNSで叩かれるし、50年前に比べて生きづらい世の中だと思います。大人は協調の仕方や闘い方は教えても、逃げ方は教えない。頑張るのもいいけれど、逃げることも重要だと思うんです。

SNSで炎上したらSNSをやめればいいし、学校に行けないなら、行かなければいい。闘ったり我慢したりしないで、別の場所で可能性を見つけたほうがいいです。うまくいかないくても、取りあえず今とは状況が変わりますよね。一番人間を壊すのはストレスだから。大人はあまりこういう事を言わないので「すぐ、その場を立ち去れ」ということをメッセージとして伝えたいです。

関:頑張らないで逃げてほしいと。今日はどうもありがとうございました。